top of page

News

お知らせ

2023年1月25日

教育・学び支援

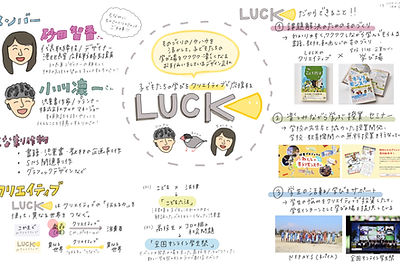

LUCKってどんな会社? ~手書き図解でご紹介!~

こんにちは、上智大学2年 LUCKのインターン生の池田遥です! LUCK株式会社の広報として、会社の活動報告や紹介をしています。 本日は、さまざまなアプローチの仕方で、 子どもたちをクリエイティブで支援している LUCKが、「どんな会社か」簡単に図解でまとめてみました。 LUCKだからこそできることについて、詳細や事例は下記をご覧くださいませ。 ① クリエイティブ制作(行政・企業のみなさま)→ 詳しくは こちら ② 授業・講演・セミナー(学校・教育機関のみなさま)→ 詳しくは こちら ③ クリエイティブ投資・支援(学生のみなさま)→ 詳しくは こちら LUCKへのご質問やご相談は、ご遠慮なく下記からお問い合わせください! お問い合わせは こちら Facebookは こちら

2023年1月11日

教育・学び支援

名寄南小学校でキャリア授業を行いました!

北海道 名寄市立名寄南小学校にて書籍「キラリモンスター」を使ったキャリア授業を行いました。 今回、北海道 名寄市立名寄南小学校にて、昨年に引き続き、「キラリモンスター」を通したキャリア授業を行いました。 今回は、 名寄南小学校5年生の子どもたちに、2回の授業を通して、仕事やキャリアのこと、子どもたちの個性「キラリモンスター」がどのように進化するかを見つけるための授業 を行いました。 講師は、キラリモンスターにご出演いただいた ダンボールアーティストの いわいともひさ さん、弊社の代表・デザイナーの砂田智香が子どもたちの前でお話をさせていただきました。 前回の 名寄小学校での「キラリモンスター 出張授業!」の様子はこちら <授業の内容> ・ダンボールアーティストいわいともひささんの授業 書籍『キラリモンスター』にもご登場いただいた いわいさんより、ダンボールアーティストのお仕事やご自身のキャリアに関するお話をしていただきました。 子どもたちからは、「一つの作品を作るのに、どれくらい時間かかりますか?」「ダンボールで他にどんなものを作ったことがありますか?」など、いわいさんのお仕事に関する質問がたくさんありました。 大人の身長を超えるような大きな作品の写真を見た子どもたちからは、歓声が上がるなど、普段ふれ合う機会の少ないアーティストという仕事に興味を持って聞いてくれました。 ・デザイナー砂田の授業 弊社代表・デザイナーの砂田からは、デザインの仕事に関する話と、キラリモンスターの進化についての授業を行いました。 授業の前に子どもたちは一人一人、個性を分析したキラリモンスターを作ってくれており、自分が大人になっていくにつれてキラリモンスターが、どのように進化するか、進化させるにはどういったことが必要かというお話をしました。 子どもたちからは、「砂田さんのキラリモンスターはなんですか?」「デザイナーと社長を両立するコツはなんですか?」といった質問があり、最後まで真剣かつ楽しそうにお話を聞いてくれました。 <授業を通して> 子どもたちがこれから大学生、社会人になる時、自分自身の人生をふっと振り返る機会があると思います。そのとき、 自分の個性を見つめ直したキャリア教育の時間や自分のキラリモンスターが、きっと子どもたちの支えになると考えております。 子どもたちのために、キラリモンスターの授業をご依頼いただき、準備やご調整などをいただいた名寄南小学校の吹田先生にこの場で御礼申し上げます。ありがとうございました。 授業について詳しくは こちら 活動報告は こちら 小学校向けのキャリア教育やクリエイティブに関する学びを深める社会貢献活動の一貫として、小学校や先生方と協働で授業開発や出張授業を行なっております。 現在、小学校・中学校など教育関連の皆さまからの授業は、 ボランティア活動として授業を行っております。ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。 お問い合わせは こちら 書籍『キラリモンスター ちょっと変わった偉人伝』の詳細は こちら Facebookは こちら

2023年1月9日

授業・講演・セミナー

いばらき子ども大学でワークショップを行いました

「自分の個性からオリジナルモンスターをつくってみよう」(自己分析からはじめるキャリア教育)と題して、いばらき子ども大学で子ども向けワークショップを行いました。 書籍『キラリモンスター』の著者 小川凜一と、デザイナーの砂田智香が、いばらき子ども大学にお邪魔し、個性やキャリアを再発見するための講義・ワークショップを行いました。 授業について詳しくは こちら 今回子どもたちは、自分の長所や短所に目を向ける「自己分析ワーク」を通し、自分をモンスターに例え、最後には自分のモンスターと秘められた力についてみんなの前で発表してくれました。 「自分は、慎重だけど、決める時は決める、ハサミの大きいカニみたいな人です」

「私は、いろいろなものを幅広く受け止めて表現できる、耳の大きなうさぎみたいな人です」など、モンスターの形をとって自分をうまく表現してくれました。 昔より独自性が求められる今、みんなと同じことができることより、「自分」をどれだけ上手に活かせるかがどんどん重要になってきています。 しかし、「自分」について考える機会は中々ありません。 自分は何が好きなんだろう。何ができるんだろう。どこなら自分を活かせるんだろう。 こういった「自分」を社会の中で客観的に見つめる機会は、未だに就活の履歴書や面接対策のときはじめて考えてみたという場合も少なくありません。 そこで、モンスターの形をとって、 「自分の“外”に自分を描く」ことで、自分を俯瞰し、客観視して、どう活かすのか、どういうルートを用意してあげるのがよいかを、考えるきっかけを作ることが、今回のプログラムのねらい でした。 「可能性は無限大」というのは、何かを目指す人にとっては力になっても、どこを目指すか迷っている人には、少し心もとない言葉だと思っています。 それよりも 「可能性は有限かもしれない。でも、その限られた可能性は、他の誰も持っていない、君だけに開かれた可能性かもしれない」という、自分の独自性にワクワクできる将来の描き方を、これからも伝えていければ と思っています。 <参加した生徒から寄せられた感想> 👧「字や言葉にしてみると自分を考え直したりできるのが良かった。」 👦「わからないことやどんなキラリモンスターを作るか一緒に考えてもらえていいモンスターを作ることができた。」 🧒「キラリモンスターを作ることで自分について興味が湧きました。ありがとうございました。」 授業について詳しくは こちら 活動報告は こちら 小学校向けのキャリア教育やクリエイティブに関する学びを深める社会貢献活動の一貫として、小学校や先生方と協働で授業開発や出張授業を、ボランティア活動として授業を行っております。 ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。 お問い合わせは こちら 書籍『キラリモンスター ちょっと変わった偉人伝』の詳細は こちら LUCKのFacebookは こちら

2022年12月23日

その他

LUCKのWebサイトが新しくなりました!

LUCKのWebサイトがリニューアルされ、見やすくなりました! 今回のリニューアルでは、より使いやすいウェブサイトになるように、構成やデザインを刷新したほか、スマートフォンやタブレット端末からご覧いただく場合にも見やすいように改善しました! LUCKのWebサイトは、制作を依頼したい行政や企業の方だけでなく、授業や講演をご希望の学校の先生、書籍を手に取ってくださった保護者のみなさまなど、様々な方々が訪れてくださっています。 みなさまが知りたい情報や見たい記事などがすぐに見つかるように、サービスやカテゴリーを整理し、分かりやすいようにリデザインを行いました。 例えば、サービスは下記3つのカテゴリーに分かれています。 ① クリエイティブ制作(行政・企業のみなさま)→ 詳しくは こちら ② 授業・講演・セミナー(学校・教育機関のみなさま)→ 詳しくは こちら ③ クリエイティブ投資・支援(学生のみなさま)→ 詳しくは こちら 今後ともLUCK株式会社をどうぞよろしくお願いいたします。 お問い合わせは こちら Facebookは こちら

2022年12月22日

教育・学び支援

クリエイティブで子どもたちをサポートし続ける 〜小川凜一インタビュー〜

コロナ禍において学校行事が中止、または規模縮小の形で開催する学校が大半を占めた2020年度。 学生たちにとって文化祭という一度きりのイベントがなくなってしまうことの危機感を感じたLUCKが、「日本全国を巻き込んで、オンラインで繋がる新しい学生祭をしよう」と多摩生徒会協議会の高校生らに提案し、『全国オンライン学生祭』プロジェクトが始動。 株式会社LUCKは、高校生主催の『全国オンライン学生祭』の企画・運営を全面的にサポートし、Webサイト制作・ライブ配信などのプロジェクトマネジメント及びクリエイティブ制作などを行った。全国規模のオンラインでの学生祭の開催に至った『全オン祭』の指揮を取った、小川凜一に話を聞いた。(取材・文:LUCKインターン生 池田遥) 高校生活の中で一番今に活きているのは、文化祭。 ——今回どのような経緯で『全国オンライン学生祭(以下、全オン祭)』の開催に至ったのでしょうか。 ある時、多摩生徒会協議会が全国の学校の文化祭の開催状況を調べを発信しているのを目にしたんです。多くの学校で中止また規模縮小での開催がされている事実をまとめると共に、「この問題は自分たち生徒会が解決すべき問題だがどうしたらいいかわからない」という正直な気持ちを発信していました。 そこで、足りていないのは、彼らがこの問題を解決できる「場所作り」なのかもしれないと思い、当時の多摩生徒会協議会代表 章子昱さんに連絡をとり、『全オン祭』が動き始めました。 ——LUCKはコロナ禍の「場所作り」という点で、経験があったのでしょうか。 はい。 コロナウイルスが蔓延して世界が一変した2020年、LUCKはクリエイティブの力でその状況を打破できないかと挑戦してきました。 お店が全て閉まってしまった去年のゴールデンウィークには、バザーをオンライン化して『おうちでバザー』を開催しました。当時、イベントをオンライン化する前例がない中で手探りの状態でやったけれども、たくさんの人が喜んでくれて、『おうちでバザー』で1ヶ月ぶりの収入でしたという人もいました。 そこからたくさんのオンラインイベントの開催についての問い合わせがあり、鳥取で『福祉アートウィーク』というイベントのオンライン化のお手伝いも行いました。 ——それまでは大人を中心に、『全オン祭』では子どもたちに目を向けられたんですね。 そうですね。僕自身、高校生活の中で一番今に活きているのは、実は文化祭なんです。バイトは決められた仕事を指示された通りに働いて、お金をもらう。でも文化祭では、お客さんに来てもらう方法やお金をいただく企画を自分たちで考えて、実行する。 僕が高校生の時には、水槽にマカロニを浮かべて見る「マカロニ水族館」というなんともしょうもない企画をやりましたが(笑)、学生が仲間たちと企画をして社会に関わる機会がなくなってしまうのは、ただ単に悲しいだけでなく、機会損失だと危機感を感じたんです。 過去を取り戻し、未来に繋げる。 ——全オン祭には、どのような目的があったのでしょうか。 目的は二つありました。 「マイナスをゼロにすること」そして「ゼロからイチを作ること」 です。つまり、過去に失われたものを取り戻して日常に近づけ、そして、変わり続ける新たな生活様式にあう未来につながるイベントにすること、です。 これより前の世代は昔からの生活様式を守ってきてるし、これからの世代は変わってきた生活様式を引き継いでいく。だからこそ、世界が一変し「白紙の状態から考えなければならない機会」は、彼ら学生にとって、この先経験できない貴重な機会にもなりうるのではないか。そう思い、そのチャンスを最大限に生かしたいと思ったんです。 そのために、「子どもたちの教育コンサルタント」と「クリエイティブ制作」という僕らLUCKが持つ二つの強みを生かして『全オン祭』のサポートを行いました。 当時の多摩生徒会協議会代表 章子昱さん は、LUCKが一緒に伴走したことに関して、このようにコメントしています。 LUCKが一緒に企画から本番までサポートしてくれたことで、自分たちの行いたかった活動のクオリティが格段に上がったと実感しています。自分たちには無かった知見を生かした広報や、高いレベルのクリエイティブが取り入れられたこと。また、今まで行ったことのないような規模感の活動を行うにあたって、実現に向けての段取りやスケジュール感を共有いただけたこと。そのような経験のある方がチームに居るだけで、一気に実現可能性が拓けたと思います。 ——具体的に、学生が主催だった『全オン祭』でどのようなサポートをしましたか。 大きく分けて4つの「整える」という作業をして、LUCKは場所を用意し、学生達がやりたいことを現実に落とし込みました。 コンセプト設計(イベントの軸となるコンセプトを整える) イベント参加者が参加しやすい土台を整える 学生たちが主導できるルール決め・組織を整える 主催する学生たちと参加者が発表する場を整える 全国で繋がる文化祭をしたい!発表の場がないから、作りたい! じゃあ、「なんでもいいから作品を集めて、全部発表する」という企画はどうだろうか? 当初、このようなたくさんの子どもたちのアイディアが出ました。 これらのアイディアを整え、現実に落とし込む作業を、私たちLUCKが学生たちと一緒にやったんです。例えば、現状の課題と目的はなんだろう?「なんでも」は具体的にどんな部門に分けられるかな?テーマが抽象的だと参加者は集まるだろうか?人はどうしたら参加したいと思うかな? また、『全オン祭』では 全国から参加してくれた学生たち 協力者(審査員・出演者) 協賛・協力してくれた企業 視聴者 主催する学生 という、立場も年齢も環境も違う5種類の人々を一つの場に集める必要がありました。 だからこそ、 学生たちとオンラインで何度もミーティングを重ね、イベントの目的や目標、コンセプトを明確にして、クリエイティブを作って視覚化 していきました。 ——学生たちと対等な関係でプロジェクトを進めていったんですね。 そうですね、学生たちはとてもパワフルで、真っ直ぐ僕たちにぶつかってきてくれました。 彼らは自分たちの思い描くイベントの形や企画出しから始まり、僕たちがサポートしながら、企業の営業部や企画部門に直接問い合わせて、協賛企業、審査員、出演者に協力してもらえるよう自分たちで交渉を進めたりもしていました。広報においても、メディアの協力を得たり、毎日の公式SNSの広報を行ったりと、学校生活と並行してイベントの準備を進めていったので、改めて本当にパワフルな学生たちだったなと思います。 ——学生たちと活動する中で、苦労した点や悩んだ点はどんなところでしたか。 今回、LUCKはイベントの全面協力という形で、どのように彼らが主体として動ける土台作りとサポートをできるのか、というところにとても苦労しましたね。 学生たちと一緒にプロジェクトを進めることも、オンラインの文化祭という新しい形のイベントを開催することも、学生の彼らはもちろん、大人メンバーも経験したことのない初めての挑戦だったからこそ、全員手探りで進めていきました。 サポートをしながら、彼らが本当にしたいことを引き出し、彼らのやりたいことと現実とのバランスをとることは、難しかったですね。やりたい企画や試してみたいものを守ったことで視聴者や参加者が思うように集まらなかったり、逆に、彼らがやりたいと言っていたけど実現できなかったこともありました。 しかしその一方で、例えば早押しクイズをオンラインでやる生放送する、という前代未聞の新しい企画は、学生たちのアイディアなしでは実現しなかった試みの一つです。 成功、失敗や反省も含めて、子どもたちの学びになっていれば、嬉しく思います。 クリエイティブの仕事は、定義づけをすること。 ——株式会社LUCKが、学生たちと共に「全オン祭」を開催した意味はなんだったでしょうか。 最近では、イベント会社が大学生とオンラインイベントを開催したりしています。その点LUCKは、イベント開催のプロではないので、イベントを開催するため必要な全ての技能は持ち合わせていません。ですから、最低限イベントを実行する能力としてはイベント会社の方が適していたと思います。 でも、 LUCKだからこそできたことは「定義づけること」 でした。 『こども六法』という児童書の時は、イラストやコピー(「君を強くする本」)、まとっている雰囲気やビジュアルで、「法律=難しくて堅苦しいもの」という定義から、「法律=こどもを守ってくれる身近なもの」として定義づける作業をしました。 『全オン祭』では、 「学生よ、常識を超え、輝け」という学生が考えたコンセプトを軸に、コロナ禍でオンラインでやらざる負えない学生たちの学生祭を「未来につながるワクワクしたイベントの形」と定義づけました。 もし定義づけをしなければ、「高校生が苦しさを乗り越えるための代わりのイベント」という風に視聴者から見られてしまっていたかもしれません。 LUCKが持つデザイナーやクリエイティブディレクターのスキルを生かして、ウェブサイトやイベントの雰囲気、キービジュアルや動画などのクリエイティブで『全オン祭』を作り上げていくことで定義づけをした んです。 章さんも、クリエイティブが運営全体のモチベーション維持に大きく貢献していたと感じている。 普段の自分たちのプロジェクトに比べ、明らかにハイレベルなクリエイティブにより、運営一人一人が今関わっているプロジェクトの価値を実感することができました。つまり、クリエイティブによって、モチベーションが生まれたり、全オン祭というイベントを運営するメンバーとしての責任感が高まったと実感しています。また、クリエイティブによりプロジェクトに注目する方も増えるため、運営のやりがいにつながりました。 ——クリエイティブは、定義づけをして新しい意味を持たせることができるんですね。 そうですね。『全オン祭』は、困っている学生がいて、彼らのどうにかして自分たちの文化祭を開きたい、そして、今までの文化祭とは違う今だからしかできない次に繋がるイベントを作りたいという思いを、 クリエイティブを通して視覚化したからこそ実現できたイベントでした。 『全オン祭』は、 「子どもたちの教育コンサルタントとクリエイティブを作る」の二つができるLUCKだからこそ、実現することができた と思います。 今後も、目が未来に向いている人をサポートし続けたい ——今後も、子どもや学生たちに関わるクリエイティブ制作はしていくのでしょうか。 僕は、子どもが欲しいと思った瞬間に足りないものがあるということに、大人として責任を感じるんです。だからこそ、子どもたちへのサポートは僕たちの大きな活動の一部になると思います。 ですが、 僕らは子どもだけでなく、目が未来に向いている人、つまり前に進んでいくために行動したいと思っている人を、今後もクリエイティブでサポートしていきたい と思っています。 ——『全オン祭』での経験を経て、よりパワーアップしたLUCKにしかできないサポートをしていかれるんですね。 今後また、世の中がまた大きく変わるかもしれない。 その時に足りないものは、『全オン祭』ではない別のものかもしれない。 だから、 僕らはその瞬間瞬間で、必要とされているところにないもの・そこにあるべきなのにないものを、これからもクリエイティブで補っていきたい と思います。 僕ら自身も足りない力や知識を、経験で補って成長していきながら、これからの社会で誰かの足りないものを補う力になれるよう活動していきます。 2021年3月に「第1回 全国オンライン学生祭」開催された翌年、「第2回 全国オンライン学生祭」が開催された。次年度は、多摩生徒会協議会と関西生徒会連盟が主催し、学生ら自ら20社以上の協賛・協力を経て、オンライン配信された。今回LUCKは、全面的なサポートではなく、協賛として関わった。 第2回目では、第1回目に好評だった企画に加え、英会話イーオンの協力を得て行った「英語好きあつまれ!学生の想いをショートムービーに込めろ!」企画や、細田守監督との「未来を担う学生が今できることとは」座談会などを盛り込み、さまざまな新しい企画とともに配信した。学生自らの手で作り上げた「第2回 全国オンライン学生祭」は、全国の学生たちを巻き込んだオンラインイベントとなり、その視聴者数は2,000回を超えている。(2022年12月現在)

小川 凜一 (おがわ りんいち)

LUCK株式会社 / 株式会社アマナ

教育プランナー

プランナーとして広告・映像業界で働く中、広告のノウハウが活かせる場はもっと広いことに気づき、教育現場や子どもたち向けのサービスなどにクリエイティブ支援を行う。広告全体の企画・戦略を設計し、プロジェクトのゴールまでの道のりを作り出す。

全国オンライン学生祭の開催経緯や成果についてまとめました! ▶︎記事は こちら から 第1回 全国オンライン学生祭 公式ホームページ: https://zen-on-sai.com/ 第1回 全国オンライン学生祭 アーカイブ映像: 第2回 全国オンライン学生祭 アーカイブ映像: 取材記事: Withnews https://withnews.jp/article/f0210218002qq000000000000000W07n10101qq000022566A PRTIMES https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000056409.html EdTech Media https://edtech-media.com/archives/42981 産経新聞 https://www.sankei.com/economy/news/210210/prl2102100708-n1.html ICT教育ニュース https://ict-enews.net/2021/03/19creative-capital/

2022年11月15日

教育・学び支援

いばらき子ども大学で子ども向けワークショップを行います!

いばらき子ども大学(茨城県県西生涯学習センター)にて、 書籍「キラリモンスター」を使った 子ども向けキャリア授業 を行います! 今回のワークショップでは、弊社の小川・砂田や 書籍『キラリモンスター ちょっと変わった偉人伝』 に登場した様々な大人たちから、 仕事やこれまでの人生や体験を聞き、 生き方の多様性やキャリアを学ぶ授業 となっています。 書籍『キラリモンスター』では、様々な大人たちの個性が ”キラリモンスター” として登場しています。 大人たちの体験や経験を聞いた後は、 子どもたちが自己分析を行い、 自身の個性となる ”キラリモンスター” (オリジナルモンスター)を考える 授業をします。 ”キラリモンスター” という自分自身の個性を 身近なモンスターや空想のキャラクターという 実際にビジュアルに書き起こすことで、より具体的に 自分の個性や将来像に向き合います。 (過去の授業での子どもたちのキラリモンスター 詳細は こちら ) ーーー 開催日時: 12/11(日) 10:00~12:00 場所: いばらき子ども大学 県西キャンパス 茨城県県西生涯学習センター(茨城県筑西市野殿1371) 授業名: 自分の個性からオリジナルモンスターをつくってみよう! (自己分析からはじまるキャリア教育) 授業内容: 自分の個性を見つめることで『自分らしい生き方』を考えるキャリア教育講座です。小学校で授業化された書籍『キラリモンスター』の著者・デザイナーと一緒に、自分だけのモンスターをつくってみよう! 講師: 小川 凜一(児童書作家・プランナー)、砂田 智香(デザイナー) 募集期間:11月15日(火)17:00 ワークショップのお申し込みは こちら ーーー <小川・砂田からのメッセージ> 自分に変なところがあったり苦手なことがあったりすると、 将来が不安になったり、周りのすごい子と比べちゃって、 なんだかしょんぼりしちゃいますよね。 でも、みんなが好きなゲームや漫画の主人公って“完璧”だから好きでしょうか? きっと違うはず。 弱さや変なところも、きっと魅力として輝いているから 好きなのだと思います。 キラリモンスターを作ってみて、 あなたの中の個性をどうやって育てようか、 どんな未来を描こうか、ワクワク考えるきっかけになれば、 とても嬉しいです。 小川 凜一 砂田 智香 ワークショップのお申し込みは こちら 書籍『キラリモンスター ちょっと変わった偉人伝』の詳細は こちら

2022年4月30日

教育・学び支援

第8回JACEイベントアワードに「全国オンライン学生祭」がノミネートされました

2021年に開催された「第1回 全国オンライン学生祭」が第8回 JACEイベントアワード に他薦作品としてノミネートされました。 <JACEイベントアワードとは> 「JACEイベントアワード」とは、2014年より一般社団法人 日本イベント産業振興協会(JACE)によって実施されている大会です。国内外で行われるイベントを対象に、そのイベントが開催されることによって波及する経済効果、地域への集客及び交流人口の増加、海外に対して我が国の魅力を発信する効果、また、今後開催されるイベントに影響する技術や創造性を顕彰しています。 (JACEイベントアワード公式ホームページより引用:https://award.jace.or.jp/)

<全国オンライン学生祭とは> 全国オンライン学生祭(通称:全オン祭)は、2021年3月27日にコロナによって失われてしまった文化祭などの学生の発表の機会を、オンラインで作り出す、最新技術を用いた全国初の「日本全国を巻き込んで、オンラインで繋がる新しい学生祭」です。 多摩生徒会協議会の高校生と共に開催し、LUCKは学生主体となる企画・運営を全面的にサポート、Webサイト制作・ライブ配信などのプロジェクトマネジメント及びクリエイティブ制作などを行い、全国規模のオンラインでの学生祭開催に至りました。 『全国オンライン学生祭』について詳しくは こちら 第1回 全国オンライン学生祭 公式ホームページ: https://zen-on-sai.com/ 第1回 全国オンライン学生祭 アーカイブ映像: LUCKへのご質問やご相談は、ご遠慮なく下記からお問い合わせください! お問い合わせは こちら Facebookは こちら

2022年3月22日

制作実績

「地下鉄サリン事件から27年」対談イベントの運営サポートと動画制作を担当しました。

"若い世代へ語り継いでいくために"「地下鉄サリン事件から27年」のイベント運営サポートとWebサイト・動画制作を担当しました。 【私たちが語り継ぐ 地下鉄サリン事件から27年】 世界史上初めて、平時の都市が標的とされた無差別化学テロ事件「地下鉄サリン事件」から27年が経ちます。

今もなお、後遺症で悩まされている被害者をサポートするNPO法人リカバリーサポートセンター様よりご依頼を受け、被害者と27歳以下の若者たちとのオンライン対談イベント、並びにイベントのサイト・動画制作・YouTube運用支援を行いました。 被害者は語り部となって、今もなお続くサリンの後遺症や、実際にサリン事件に遭遇した時の体験談を、若い世代に語ってくださいました。

【LUCKの取り組み】 Webサイト制作 → Webサイトは こちら 動画制作 → 動画(YouTubeチャンネル)は こちら YouTubeチャンネルの開設/運用 オンラインイベントの運営/録画のサポート 「凄惨な事件を繰り返さないため、サリン事件の体験談を直に若い世代に伝えるイベントを行いたい」

「イベント参加者だけでなく、より多くの若者にも伝えたい」

という思いに応えるため、サイトへの導入経路から、動画制作、視聴者に伝えるための運用スケジュールの作成など、全面的にサポートを行わせていただきました。

【zoomでのオンライン対談イベントの様子】 語り部(被害者)と参加者が直接対談できるよう少人数グループに振り分けました。 少人数ごとのグループにすることで、語り部の体験談をより身近に感じてもらい、参加者自身も考えたことや疑問を直接伝え、じっくりと話し合う場を作りました。

※Webサイトより抜粋 "当時の様子をニュースやドキュメンタリー番組での側面でしか知らない私にとって、一つ一つが衝撃だった。人を助けていたはずの自分が呼吸困難になってしまったという事実。メディアでは取り上げられない「生きた声」がこの会では存在していた。"(21歳、学生)

"事件当時の「何が起きているのか」から始まり、「自分は助かってしまったから、また狙われるのではないか」という不安、そして世間で事件が風化していき、自身が孤立していくような不安…。「事件に遭ってからが始まりであり、事件は過去のことではない」とおっしゃっていたのも、とても心に響いております。"(23歳、学生)

【メディア掲載】 このイベントや取り組みについて、NHK「ニュース7」や読売新聞にも取り上げられました。 NHK ニュース7: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220320/k10013542511000.html NHK NEWS WEB: https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20220320/1000078083.html

2022年2月13日

教育・学び支援

姫路市立手柄小学校でキャリア教育の授業を行いました!

姫路市立手柄小学校 にて書籍「キラリモンスター」を使った キャリア教育の授業 を行いました。 ※写真などは学校の許可を得て掲載しています。 <授業に至ったきっかけ> 2021年8月、小学生向けの新しいキャリア教育本として弊社で執筆・制作した 書籍『キラリモンスター ちょっと変わった偉人伝』が出版されました。 その書籍を読んでくださった小学校の先生から「一緒に授業開発を行いたい」というご要望をいただいたことがきっかけとなり、授業プロジェクトがスタートしました。 3学期の期間を通して、複数回のオンライン授業と 子どもたちによる「オリジナルキラモン発表会」が開催されました。 <他の小学校での事例> 名寄小学校での「キラリモンスター 出張授業!」の様子はこちら 「キラリモンスター 出張授業!」は、 弊社の小川やキラリモンスターに登場した "ちょっと変わった偉人"の人たちから、 仕事やこれまでの人生や体験を聞き、 生き方の多様性やキャリアを学ぶ授業となっています。 書籍『キラリモンスター』では 様々な大人たちの個性がモンスターとして登場 します。 【登場する15人の偉人たち】 HIKAKIN、原ゆたか、冨永愛、いわいともひさ、奥村心雪、家入一真、渋井弘美、渡辺直美、 井本陽久、動く城のフィオ、河瀨直美、ARuFa、澤田智洋、本木恵介、吉藤オリィ(敬称略/登場順) 「キラリモンスター 出張授業!」の構成 ① 大人たちから体験や経験を聞いて "他者分析" をする ② 子どもたち自身が ”自己分析” を行い、自分の個性となる「私のキラリモンスター」を考える ③ 「キラリモンスター」という自分自身の個性をモンスターや空想のキャラクターという、実際に ビジュアルに書き起こす ことで、より 具体的に自分の個性や将来像に向き合う 複数回授業を行う中で、手柄小学校の子どもたちは「好きなことや苦手なこと」「長所を短所に変えれること」などを学びながら、自分自身のことをじっくりと知るための「自己分析」を行いました。 (子どもたちが実際に行なった自己分析シート) 「自己分析」を行なった後、子どもたちから 「自分の好きなこと・得意なことを見つけることはできたけど、それをどのようにモンスターにして良いか分からない」 という質問をいただきました。 まさにこの子どもたちの疑問は、キャリア教育でも大変重要な「自分の個性」を表現する上で大切な発見です。 「好きなもの・嫌いなもの、得意なこと・苦手なことは、なんですか?」と聞かれた時、 この質問は意外と多くの人が簡単に答えることができるのですが、 「あなたの強みや個性はなんですか?」と聞かれると、途端に考え込んでしまう人が多いのです。 これは子どもたちだけでなく、就活生や社会人にとっても難しい質問かもしれません。 私たちは、 自分自身の個性を発見していく上で、その人の思考やこれまでの実体験の中にヒントが隠されている と考えます。 例えば、好きなことが「サッカーをプレイすること」という子がいた場合、「なぜサッカーをすることが好きなのか?」とその理由をもう一つ掘り下げることが大変重要です。その答えは人によって様々かと思いますが「ゴールした時、最高に気持ちいいから!」と答える子もいれば、「友達とパスを繋げることが楽しい」と答える子もいると思います。 それぞれ同じサッカーが好きなことは変わりないのですが、「なぜ好きなのか」という理由が全く異なるのです。 この 「なぜ」が個性の源となる『秘められた力』 に繋がります。 「ゴールすることが気持ちいい」と答えた子の秘められた力は、ゴールキーパーとの一足即発の中でもゴールを決める『勝負強さ』かもしれません。 「友達とパスを繋げることが楽しい」子は、チームメイトと協力し合える『チーム力』や『コミュニケーション力』が秘められた力になるかもしれません。 (手柄小学校の子どもたちが考えた自分の秘められた力) 様々な小学校からご相談を受ける際、多くの小学校で、好きなことや得意なことといった、その子の表層上の趣味思考までを答えさせるたけだったとお伺いすることが多いです。 その表層のもう一層深い思考の中にある、 自分の個性となる『秘められた力』を考え、 それをクラスメイトや先生といった他者に伝えるため『モンスターのビジュアル化』といったアウトプットをすることで、 小学生が初めて自分自身のキャリアに向き合う時間となる と考えております。 ▽手柄小学校の子どもたちの「私のキラリモンスター」 現在、小学校・中学校など教育関連の皆さまからの授業は、ボランティア活動として授業を行っております。 ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。 お問い合わせは こちら 書籍『キラリモンスター ちょっと変わった偉人伝』の詳細は こちら

2022年1月31日

教育・学び支援

名寄南小学校で授業を行いました

北海道 名寄市立名寄南小学校にて書籍「キラリモンスター」を使ったキャリア授業を行いました。コロナ禍の影響で、オンライン授業となりました。 ※写真などは学校の許可を得て掲載しています。

「キラリモンスター 出張授業!」は、 弊社の小川やキラリモンスターに登場した "ちょっと変わった偉人"の人たちから、 仕事やこれまでの人生や体験を聞き、 生き方の多様性やキャリアを学ぶ授業 となっています。

『キラリモンスター』では様々な大人たちの個性がモンスターとして登場します。

実際の授業でも、大人たちから体験や経験を聞いた後は、 子どもたち自身の個性となる「私のキラリモンスター」を考える授業を行っています。 大人たちから様々な話を聞くということは、 子どもたちにとって貴重な他者と関わる機会になるだけでなく、

"他者分析"にあたる重要な力 だと考えています。 他の人はどんな人生を送ってきたか どんな個性を発揮しているか(どんなキラリモンスターを持っているか) 得意なことや苦手なことにどのように向き合ているか 成功したことや、失敗したことは何だろうか その結果、仕事や今の人生に繋がっているか など 子どもたちは様々な視点から、"他者分析"を行います。 次のステップとして、小学生時点の自分自身のことを考えてみます。 今の自分の得意なこと、好きなこと 苦手なこと、やりたくないこと 習い事や頑張っていること 将来の職業、目標、夢 など 小学生であるうちに"他者分析"から”自己分析”を行う ことで、 今の自分自身の個性や将来に向き合う時間を作ります。

その後、「キラリモンスター」という自分自身の個性を

身近なモンスターや空想のキャラクターという

実際に ビジュアルに書き起こすことで、 より具体的に自分の個性や将来像に向き合うといった授業 になっています。 ↓名寄南小学校の子どもたちの「私のキラリモンスター」 ↓子どもたちの「将来キャリアマップ」(子どもたち自身が授業で使用するタブレットで制作)

現在、小学校・中学校など教育関連の皆さまからの授業は、ボランティア活動として授業を行っております。ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。

お問い合わせは こちら

2022年1月9日

制作実績

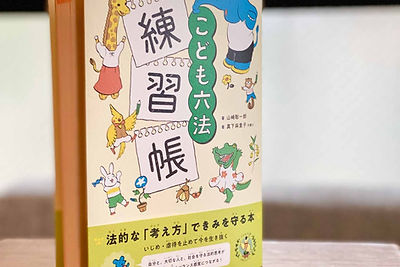

『こども六法 練習帳(永岡書店)』ブックデザインを制作

こども六法シリーズの最新作『こども六法 練習帳』の装幀・本文デザインを担当しました。

イラストは前回と同じく伊藤ハムスターさんに描いていただきまいた。

こども六法と書店に並んで置かれても、同じシリーズとわかるように、また練習帳という新しいコンセプトや本の使い方が装丁を見てもわかるように、手書きの要素や紙・鉛筆の要素を入れ込みました。

店頭POPも一緒にデザインをしています。

POPは、1冊購入されるごとに、著者のメッセージがひとつひとつ見える形にしています。

1月10日頃から、全国書店にて販売されます。

Amazon購入ページは こちら

お問合せは

こちらから

bottom of page